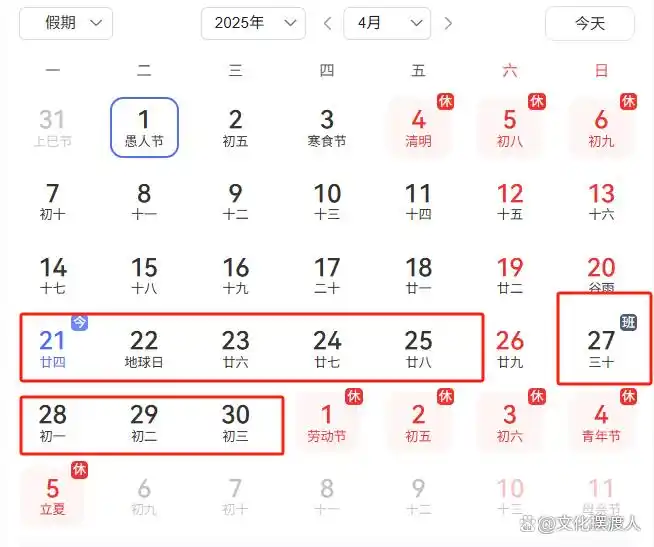

说起“五一”假期,很多人都在盘算着这周要上六天班,忙忙碌碌才换来几天小长假。可你有没有想过,咱们的祖先在古代,一年之中到底能休息多少天?别以为他们没有假期,传统文化里也有自己的节日与休息方式,一起来看看古人是怎么安排“放假”这件事的。

一、节日假期:农耕社会的“官方假日”

在没有统一的国家假期制度之前,古人休息主要依赖节日和农闲时节。我们最熟悉的几个重要节日,往往就代表了他们一年中最集中的“假期”。

1. 春节(农历正月初一至初三)

春节是中国最隆重的传统节日,古人会放下农具、停止商业活动,从腊月二十三一直庆祝到正月十五。但真正算作放假的主要是初一到初三这几天,古人称“岁朝”。如果从现代的角度来算,这大约是3天假期。

2. 清明节(农历或公历4月4—6日)

清明节原本是祭祀先人的日子,后来演变成扫墓踏青的节日。虽然扫墓是主要活动,但乡村里会有“清明放假”——官方或民间一般会放1天。

3. 端午节(农历五月初五)

端午节不仅有赛龙舟、吃粽子的习俗,在很多地区,端午当天也是“休市休耕”的日子,算1天“官方假期”。

4. 中秋节(农历八月十五)

中秋赏月、吃月饼,到了唐宋以后,固定成为官府和百姓共同休闲的日子。中秋节常放1天假,用来家人团聚。

5. 重阳节(农历九月九日)

重阳节有登高、赏菊的传统。虽然不像中秋、端午那么热闹,但也常被列入民间小假,1天足矣。

这样算下来,古人从官方层面,固定的假日就有:

– 春节 3天

– 清明 1天

– 端午 1天

– 中秋 1天

– 重阳 1天

合计:7天左右。当然,这还只是“官方”或“通行”的休息日,并不包括地方性或家族性的庆祝活动。

二、农闲时节:动态的“假期”

对于古代农民来说,节日假期固然重要,但更关键的休息时间,往往出现在农事完成后的“农闲期”。这并非一次性的大段假期,而是根据二十四节气和农时动态分配。

• 冬闲(大约立冬到大寒)

北方地区从霜降后,田间水渠结冰,作物休眠,农事进入淡季。对农家来说,这段时间约有一个月到两个月的“施工间隙”,可在家编织、修缮农具、祭祀、走亲访友。

• 夏忙与夏闲

小满、芒种到大暑期间是夏收夏种的高峰;过了立秋,有些北方地块重复收割或轮作结束,就迎来十几天的“秋闲”。

• 南方“双季稻”影响

南方湿润气候下,一年可种两茬稻米。第一茬的农闲期集中在清明前后,第二茬则在秋收后,合计也会有三四周的相对空闲。

如果把这些“农闲期”按月折算,古代农民一年大致能有2—3个月的相对休息时间。当然,这期间他们可能在家务农、织布、修屋顶,忙里偷闲地穿插着“走亲串门”。

三、士大夫的“假期文化”

古代读书人和官员的休息方式与农民截然不同,他们有自己的“休假”制度与娱乐文化。

1. 每月休假(寒食节、社日等)

官府常在寒食节(清明前1天)和社日(春社、秋社)放1—2天假,让士人下乡祭祀、参与社日庙会。

2.朝贡和出巡

虽然看似是公务,但对文人墨客而言,陪同出巡或参与科举、拜访名山大川,往往也是远离官场喧嚣、放松身心的机会。历代文人留下的行旅诗文,就见证了他们的“官府假期”。

3. 闲居与隐逸生活

许多不愿受制于官场的文人,选择隐居山林或“闲住”在乡间书斋,“退而结友”、“课读大自然”,这也是与现代“休假”理念颇为相似的一种精神放松。

四、现代科学:每年休息怎样更科学

今天我们讨论古人休息,并不是要美化过去,而是想从中借镜,看看怎样规划现代人的“休息+工作”节奏更健康。

• 保持工作和休息的平衡

科学家指出,成年人最佳工作时长约为每日8小时,超过后效率明显下降。配合规律的假期,就能让身心在“工作—修复—再工作”的循环中保持最佳状态。

• 短时高效休息

古人的节气农事与官府休假,往往是“集中休息+集中劳作”,激发了“小假大用”的理念。现代人可以在“五一”“中秋”等小长假之外,合理安排年假和带薪休假,让身心得到真正恢复。

• 精神与物质双重满足

古人休息不仅放松身体,还承载亲朋走动、祭祀礼仪、文化交流功能。现代假期除了旅游、购物,也不妨安排文化体验,如展览、诗会、音乐会,让假期更有深度。

五、结语:假期何时休,智慧在于安排

从古代七节日加上农闲,到现代的“五一”“国庆”“中秋”……人类对休息的需求从未改变,只是形式更加多样。我们既要继承那份“节令休养”“身心兼修”的传统智慧,也要结合现代科学,做好“工作—休息—再出发”的循环。

你最怀念古人哪种休息方式?现代小长假里,你又最想干什么?欢迎在评论区分享,让我们一起聊聊假期里的“古今对话”!